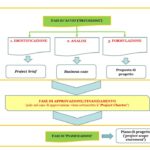

Il post discute le ‘aree di processo’ del Project Management come indicate nella Guida PMBOK del PMI e propone una revisione della fase di avvio (o fase di definizione). La fase di avvio dovrebbe essere riarticolata in tre sub-fasi, in modo da enfatizzare l’approccio ‘problem solving’: (i) ‘fase di identificazione’ (in cui, in particolare, si definiscono problemi e gruppo/i target del progetto); (ii) ‘fase di analisi’ (in cui si approfondisce lo studio degli elementi portanti del progetto individuati nella fase precedente e delle possibili soluzioni ai problemi); (iii) ‘fase di formulazione’ (in cui, appunto, si formula la ‘proposta di progetto’). La fase di avvio, a mio avviso, non si chiude con il ‘project charter’ come suggeriscono, in genere, gli esperti più accreditati. Questo, in realtà, sarà ratificato solo se la ‘proposta di progetto’ verrà approvata. Solo in quel caso il ‘project charter’ costituirà l’input fondamentale della fase di pianificazione e, in questa fase, si potrà definire il ‘piano di progetto’ definitivo.

Read more →