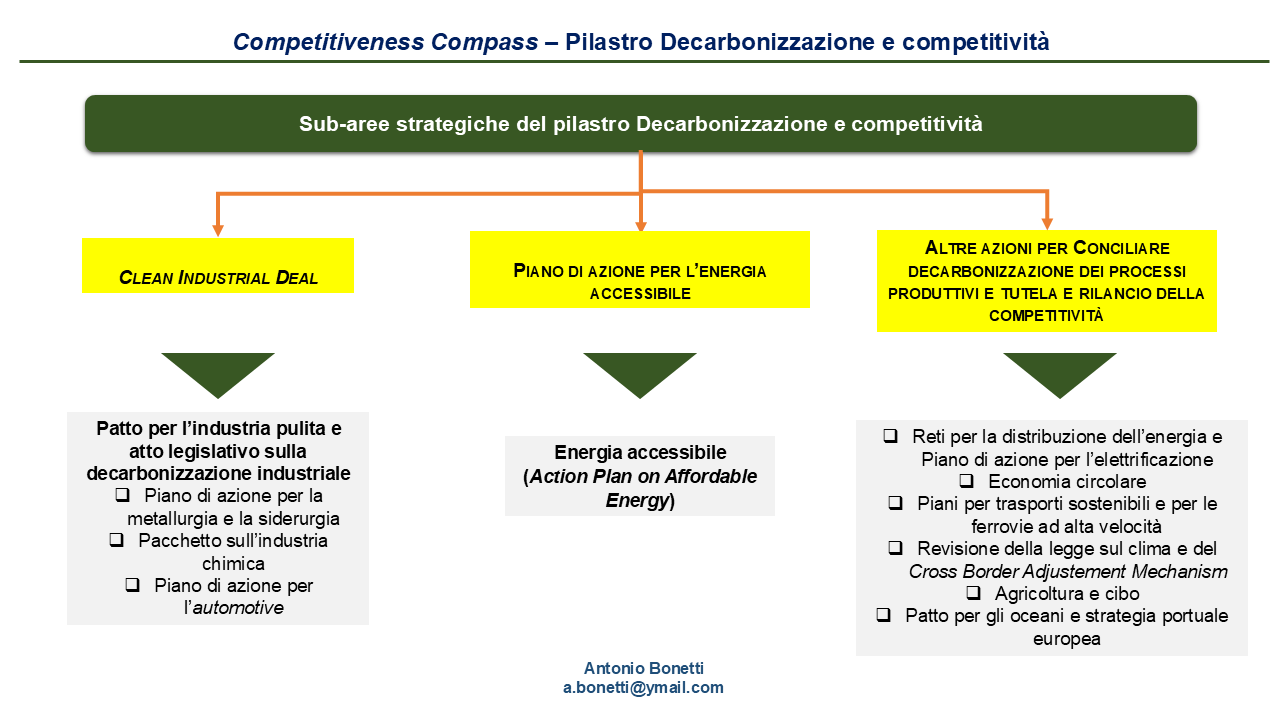

Il 1° aprile scorso la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a “modernizzare” la politica di coesione. Il post illustra la Comunicazione-quadro COM(2025) 163 “A modernised Cohesion Policy: the Mid Term Review” con lo scopo di evidenziare come essa sia ampiamente informata a direttrici strategiche e interventi specifici del Competitiveness Compass e del pacchetto di proposte intese a rafforzare difesa militare e, più in generale, “autonomia strategica” dell’UE (si vedano il Libro Bianco congiunto di Commissione Europea e Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune su Defence Europe Readiness 2030 ex RearmEU, rilasciato lo scorso 19 marzo, e la nuova Iniziativa European Preparedness Union Strategy, presentata dalla Commissione il 26 marzo scorso). Per chiarire meglio il quadro strategico corrente delle politiche europee, il post descrive anche brevemente il progressivo ampliamento delle “transizioni” di riferimento delle politiche pubbliche dell’UE (circoscritte, in fase di elaborazione dei Programmi 2021-2027, alle “transizioni gemelle”).